Le système nerveux autonome est au cœur de la régulation des fonctions vitales qui opèrent sans que nous en ayons conscience. Dès l’Antiquité, les penseurs se sont interrogés sur le mystère de ces mécanismes internes qui, sans intervention volontaire, assurent le rythme cardiaque, la tension artérielle ou encore la respiration. Au fil des siècles, les avancées en anatomie et en physiologie ont progressivement révélé un système complexe, constitué de divisions complémentaires, telles que le système sympathique et le système parasympathique, qui orchestrent en permanence notre équilibre interne. Comprendre ce réseau d’impulsions et de signaux, c’est saisir comment notre corps s’adapte en temps réel aux exigences de l’environnement et aux défis du quotidien, offrant une perspective fascinante à la fois sur l’histoire de la médecine et sur l’ingéniosité biologique.

Présentation et définition du système nerveux autonome

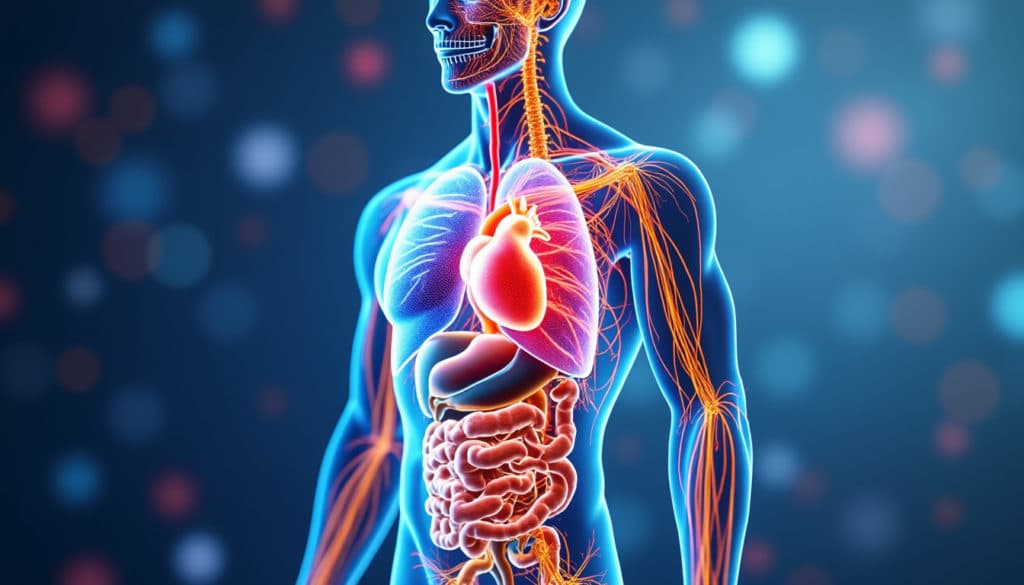

Le système nerveux autonome (SNA) constitue une composante essentielle du système nerveux périphérique. Il se distingue par sa capacité à réguler automatiquement les fonctions physiologiques vitales de l’organisme sans intervention consciente. En effet, ce système contrôle de nombreux processus tels que la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la respiration, la digestion ou encore l’excitation sexuelle. Sa particularité réside dans le fait qu’il agit de manière involontaire et automatique, assurant ainsi le maintien de l’homéostasie entre l’environnement externe et l’état interne du corps. Le SNA intervient de façon continue pour ajuster les réponses physiologiques aux variations de l’environnement, garantissant ainsi un équilibre optimal pour la survie de l’individu.

Anatomiquement, le système nerveux autonome se compose de deux grandes branches, souvent opposées dans leurs effets : le système sympathique et le système parasympathique. Cette organisation en deux systèmes complémentaires permet d’adapter les réactions de l’organisme dans des situations variées, que ce soit lors d’une activation nécessaire pour faire face à un danger ou lors d’une période de repos favorisant la récupération et la digestion. En complément, une troisième composante, le système entérique, se focalise spécifiquement sur le contrôle des fonctions du système digestif. Ces différents éléments travaillent ensemble pour permettre une régulation fine et adaptée des activités physiologiques.

Mécanismes de fonctionnement et rôles clés

Le rôle principal du système nerveux autonome est de transmettre les impulsions nerveuses émanant du système nerveux central vers divers organes cibles. Ce mode de transmission repose sur des nerfs efférents qui assurent la communication entre le cerveau, la moelle épinière et les organes périphériques. Une des caractéristiques importantes est l’usage de neurotransmetteurs comme l’acétylcholine et la norépinéphrine, substances chimiques qui diffusent les signaux nerveux. Tandis que l’acétylcholine est principalement associée aux actions du système parasympathique, la norépinéphrine est liée aux réponses sympathiques.

En situation de stress ou d’urgence, le système sympathique prépare l’organisme à une réaction « de fuite ou combat » en augmentant le rythme cardiaque, en dilatant les bronches et en mobilisant l’énergie stockée, améliorant ainsi la capacité de réaction de l’individu. À l’inverse, le système parasympathique favorise des fonctions de conservation et de restauration, en ralentissant le cœur, en facilitant la digestion et en encourageant la régénération des tissus. Ces deux branches agissent de manière antagoniste mais complémentaire pour assurer un contrôle optimal et dynamique des fonctions vitales.

Implications cliniques et perspectives sur les troubles autonomes

Les dysfonctionnements du système nerveux autonome peuvent avoir des répercussions importantes sur la santé. Lorsque ce système ne parvient pas à réguler correctement les fonctions physiologiques, divers symptômes peuvent apparaître. Par exemple, une hypotension orthostatique peut se manifester par des étourdissements ou une sensation de vertige lors d’un changement de position. Dans d’autres cas, des troubles digestifs ou une dysfonction érectile peuvent survenir en raison d’une régulation inappropriée de la vascularisation et de la contraction musculaire. Ces manifestations témoignent de la complexité du rôle du SNA dans le maintien de la stabilité physiologique.

De nombreuses pathologies, telles que le diabète ou la maladie de Parkinson, sont associées à des troubles autonomes. Dans ces cas, l’endommagement des fibres nerveuses affecte la capacité du système à transmettre les signaux nécessaires au contrôle efficace des organes internes. Les investigations cliniques incluent souvent des examens de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle et même des tests spécifiques de la sueur pour déterminer la réactivité du système nerveux autonome. La confrontation de ces éléments cliniques permet d’élaborer un diagnostic précis et d’orienter le traitement.

Pour prendre en charge ces désordres, les traitements visent à corriger ou à atténuer les symptômes. Par exemple, l’adaptation du mode de vie, ainsi que la prescription de médicaments qui influencent la contraction des vaisseaux sanguins ou la modulation de la production de neurotransmetteurs, peuvent s’avérer utiles. Les approches thérapeutiques sont souvent personnalisées et nécessitent une compréhension fine du fonctionnement du SNA pour obtenir un meilleur contrôle des symptômes et améliorer la qualité de vie des patients. Ainsi, le domaine des troubles autonomes s’inscrit dans une perspective interdisciplinaire qui réunit neurologues, cardiologues et autres spécialistes afin de proposer une prise en charge globale du patient.

Définition et Répartition du système nerveux autonome

Le système nerveux autonome constitue la branche du système nerveux périphérique qui gère l’ensemble des processus physiologiques involontaires. Il assure notamment la régulation de la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la respiration, la digestion et même l’excitation sexuelle. Ce système se distingue par sa capacité à agir sans intervention consciente et s’appuie sur deux parties complémentaires et antagonistes : le système sympathique et le système parasympathique. L’une des particularités de ce système est qu’il est organisé sous forme de voies nerveuses efférentes qui transmettent directement les impulsions du système nerveux central vers les organes internes. Ainsi, il joue un rôle essentiel dans le maintien de l’homéostasie en répondant aux signaux provenant des viscères, de la moelle épinière, du tronc cérébral et de l’hypothalamus.

Le système nerveux autonome est souvent appelé système neurovégétatif, ce qui souligne sa fonction de régulation des activités « végétatives » des organes. La division sympathique prépare le corps à faire face aux situations d’urgence en mobilisant les ressources énergétiques pour un état de combat ou de fuite, ce qui se traduit par une élévation du rythme cardiaque, une dilatation des bronches et une augmentation de la pression artérielle. À l’inverse, la branche parasympathique favorise le repos et la récupération, en ralentissant le cœur, en stimulant le transit digestif et en facilitant la relaxation globale de l’organisme. L’équilibre entre ces deux branches permet d’assurer une adaptation optimale aux variations de l’environnement interne et externe.

Sur le plan anatomique, le système nerveux autonome comprend également une composante entérique, directement impliquée dans le contrôle du système digestif. Cette organisation tri-partite prouve combien la régulation involontaire nécessite une coordination fine entre plusieurs centres nerveux, que ce soit au niveau de la moelle épinière, du tronc cérébral ou du cortex limbique. En outre, l’implication de fibres afférentes qui acheminent des sensations viscérales vers le système nerveux central est primordiale pour ajuster les réponses physiologiques en fonction des signaux détectés dans l’organisme.

Les défis et problématiques associés au système nerveux autonome

Les perturbations fonctionnelles du système nerveux autonome soulèvent de nombreux enjeux sur le plan de la santé. Parmi les troubles les plus connus, la dysautonomie regroupe un ensemble de symptômes tels qu’une hypotension orthostatique, une digestion ralentie ou des sécrétions glandulaires altérées. Ces symptômes peuvent être déclenchés par diverses causes, notamment le diabète, le vieillissement ou encore des maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson. La complexité de ce système, qui fait appel à des voies nerveuses très précises, rend parfois difficile l’identification des zones dysfonctionnelles, ce qui nécessite des examens cliniques et des tests spécifiques pour évaluer l’activité du système.

Lors des examens médicaux, des tests comme l’électrocardiographie, le suivi de la pression artérielle en position couchée et debout ou encore le test de la table basculante sont utilisés afin de déterminer l’impact de ces troubles sur le corps. Ces méthodes visent à observer les réponses du système nerveux autonome face aux variations de la posture, aux stimuli de la sueur ou aux changements de lumière affectant les pupilles. Il est donc essentiel pour les professionnels de santé de maîtriser les interactions entre le système sympathique et le système parasympathique pour adapter au mieux les traitements.

Le traitement des troubles autonomes s’appuie sur la prise en charge des symptômes et, lorsque possible, sur la correction des causes à l’origine du dysfonctionnement. Par exemple, des mesures simples comme l’élévation de la tête du lit ou l’utilisation de vêtements de compression peuvent aider à prévenir une chute soudaine de la pression artérielle. Dans certains cas, l’intervention médicamenteuse est nécessaire pour favoriser la contraction vasculaire ou maintenir un volume sanguin adéquat. La collaboration entre spécialistes, neurologues et autres professionnels de santé permet de mieux appréhender ces complications.

Pour approfondir vos connaissances sur les approches thérapeutiques, vous pouvez consulter la définition chiropraxie, qui explore également des méthodes de traitement complémentaires. Ces stratégies visent à améliorer le bien-être général en tenant compte du rôle central du système nerveux autonome dans la régulation de l’organisme.