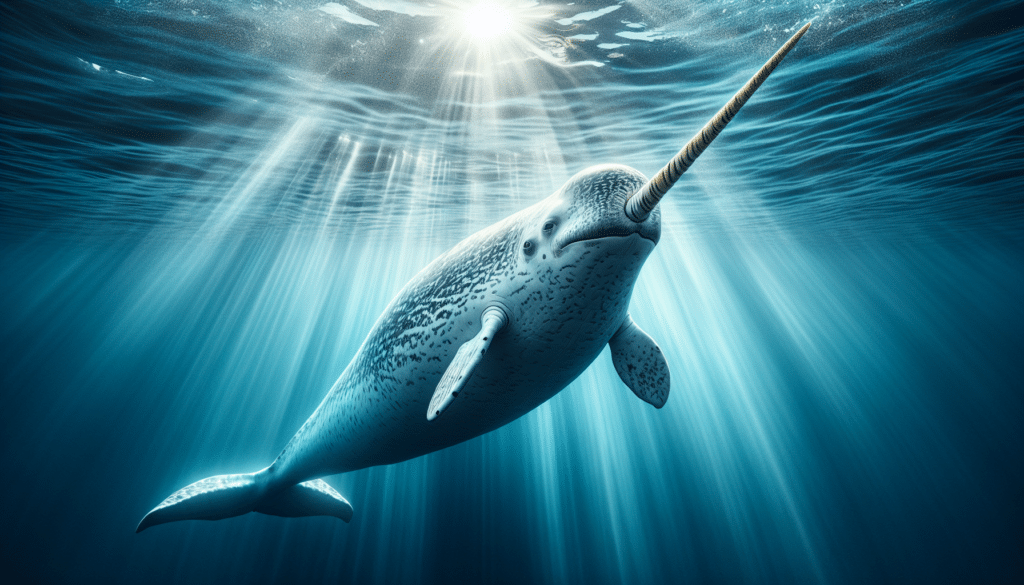

Lorsqu’on évoque les créatures légendaires des mers, l’image d’une licorne des océans traverse souvent notre imagination. Pourtant, cette créature existe bel et bien dans le monde réel. Le narval, avec sa longue défense en spirale qui semble tout droit sortie d’un conte nordique, est un mammifère marin aussi mystérieux que fascinant. Pour mieux comprendre cette espèce étonnante, explorons ensemble ses origines, son mode de vie, ses particularités biologiques et son environnement naturel.

Définition et caractéristiques biologiques du narval

Le narval (Monodon monoceros) est un mammifère marin appartenant à l’ordre des cétacés et plus précisément à la famille des Monodontidés, qu’il partage avec son proche cousin le béluga (Delphinapterus leucas). Il vit exclusivement dans les eaux arctiques et se distingue par une caractéristique anatomique unique dans le règne animal : une défense torsadée, longue et droite, que l’on assimile parfois à tort à une corne. Cette “défense” est en réalité une dent hypertrophiée, généralement située à gauche, qui pousse à travers la lèvre supérieure et s’allonge en spirale vers l’extérieur. Chez les mâles, cette dent peut mesurer jusqu’à 2,7 à 3 mètres de long et peser plus de 10 kg. Dans de rares cas, les femelles peuvent également en posséder une, mais elle reste plus petite et moins développée.

Le corps du narval présente une morphologie adaptée à la vie en milieu glaciaire : fusiforme, élancé, il atteint une longueur moyenne de 4 à 5 mètres à l’âge adulte. Son poids varie entre 800 kg pour les femelles et jusqu’à 1 600 kg pour les plus gros mâles. Il est dépourvu de nageoire dorsale, ce qui constitue un atout dans les eaux encombrées de glace, puisqu’il peut se glisser sous les plaques sans risquer de se blesser. Sa peau, marbrée de teintes gris clair, gris foncé, noir et blanc, change au fil du temps : les juvéniles sont presque noirs, les adultes présentent un motif tacheté, et les individus âgés tendent vers le blanc crème.

La fonction de la fameuse défense du narval a longtemps alimenté les débats scientifiques. Jusqu’au XXème siècle, on pensait qu’elle servait principalement d’arme dans les affrontements entre mâles, à l’instar des bois de cervidés. Mais dans les années 2000, des travaux menés par le biologiste canadien Martin Nweeia, de la Harvard School of Dental Medicine, ont bouleversé cette hypothèse. Ses recherches, publiées en 2005, ont démontré que cette dent contient jusqu’à 10 millions de terminaisons nerveuses sensorielles, directement connectées à l’environnement externe via de minuscules canaux traversant l’émail.

Grâce à ces capteurs, le narval serait capable de détecter les variations de température, de salinité, de pression ou même la présence de certaines particules chimiques dans l’eau. Cette fonction sensorielle ultra-sophistiquée permettrait donc au narval de mieux s’orienter, de localiser ses proies, ou encore de repérer les zones propices à la navigation sous la banquise. Ces découvertes ont permis de reconsidérer le rôle de la défense comme un outil de perception plutôt qu’un instrument de combat, bien que des comportements appelés “tusking”, où les mâles entrechoquent leurs défenses, aient également été observés.

Historiquement, les populations humaines ont été fascinées par cette dent hors du commun. Au Moyen Âge, les Vikings et marchands scandinaves récoltaient les défenses de narval pour les vendre comme « cornes de licorne », vantées pour leurs prétendues vertus médicinales et magiques. Certaines de ces “reliques” ont été offertes aux cours royales européennes : on peut notamment mentionner la fameuse « corne de licorne » offerte à la reine Élisabeth Ire d’Angleterre au XVIème siècle, estimée à l’époque à 10 000 livres — une somme équivalente à la valeur d’un château entier.

Sur le plan biologique, le narval possède également d’autres particularités remarquables. Il est capable de plongées extrêmes, dépassant régulièrement les 1 500 mètres de profondeur, avec des apnées allant jusqu’à 25 minutes. Son cœur ralentit drastiquement pour économiser l’oxygène — une adaptation similaire à celle observée chez les phoques et d’autres cétacés plongeurs profonds. Sa capacité auditive est également très développée : Comme tous les odontocètes, il utilise l’écholocation par ultrason pour naviguer et chasser dans l’obscurité polaire.

Le narval se nourrit principalement de morues polaires (Boreogadus saida), de calamars, de crevettes et de diverses espèces de poissons vivant dans les eaux profondes et froides. Il chasse en petits groupes et utilise une forme d’écholocalisation à haute fréquence pour repérer ses proies. Le fonctionnement exact de sa prédation reste encore partiellement méconnu, en raison des conditions extrêmes dans lesquelles il évolue et de la difficulté à l’observer en milieu naturel.

Les origines et l’évolution de cette espèce arctique

Les narvals habitent les eaux arctiques depuis des milliers d’années. Leur lignée évolutive remonte à des ancêtres communs avec les dauphins et autres cétacés odontocètes (à dents). Leur adaptation aux milieux extrêmes est le fruit d’un long processus évolutif façonné par les conditions polaires : glaces flottantes, pénurie saisonnière de nourriture et obscurité hivernale.

Le nom « narval » viendrait du vieux norrois nár, signifiant « cadavre », en raison de la teinte pâle de sa peau qui rappelait aux marins vikings celle d’un corps noyé. Cette étymologie renforce le mystère qui entoure cet animal, longtemps considéré comme une créature mythologique. Au Moyen Âge, les défenses de narvals étaient vendues comme des « cornes de licorne » aux propriétés prétendument magiques.

Des fossiles retrouvés dans l’Arctique canadien et au Groenland montrent que les narvals existaient déjà à la fin du Pléistocène. Leur spécialisation extrême aux conditions arctiques en fait aujourd’hui une espèce particulièrement vulnérable aux changements climatiques et aux perturbations environnementales de leur habitat.

Habitat naturel, comportement et reproduction du narval

Le narval vit exclusivement dans les eaux froides de l’Arctique, principalement autour du Groenland, du Canada (notamment la baie de Baffin) et de la Russie. Il fréquente les zones côtières pendant l’été, puis migre vers le large à l’automne, se déplaçant souvent en petits groupes appelés “pods” composés de quelques individus à plusieurs dizaines. Il peut plonger à plus de 1 500 mètres de profondeur pour chasser, notamment des poissons comme la morue polaire, ainsi que des calmars et des crevettes.

Le comportement social du narval reste en grande partie méconnu. On sait toutefois que les mâles utilisent leur défense dans des interactions appelées “tusking”, où ils croisent leurs défenses, possiblement pour établir une hiérarchie ou comme forme de jeu ou de communication.

La reproduction du narval est un processus lent et saisonnier. Les accouplements ont généralement lieu au printemps, mais les femelles ne mettent bas qu’après une gestation d’environ 14 à 15 mois. Elles donnent naissance à un seul petit, généralement entre juin et août. Le baleineau mesure environ 1,5 mètre à la naissance et est allaité pendant plus d’un an. Les narvals ont une espérance de vie estimée à 40-50 ans, bien que certains individus pourraient vivre plus longtemps.

Du fait de leur habitat éloigné et difficilement accessible, les narvals ont longtemps échappé à une observation scientifique détaillée. Toutefois, les technologies modernes comme les balises satellites et les drones permettent aujourd’hui de mieux comprendre leurs migrations, leur écologie alimentaire et leur sensibilité au changement climatique.

Le narval dans le cinéma, les arts, la culture populaire et la littérature

Longtemps méconnu du grand public, le narval a pourtant nourri l’imaginaire collectif bien avant que la science moderne n’en décrive les caractéristiques exactes. Dans l’Europe médiévale, sa défense torsadée, parfois longue de plusieurs mètres, était présentée comme la corne d’une licorne, un symbole de pureté, de pouvoir mystique et de protection contre les poisons. Ces “cornes de licorne”, en réalité des dents de narval ramenées du Grand Nord par les explorateurs scandinaves et les marchands de la Hanse, furent prisées par les rois, les apothicaires et les collectionneurs d’art sacré. Certaines sont encore visibles aujourd’hui dans les cabinets de curiosités, comme au château de Rosenborg à Copenhague, où trône un fauteuil royal fabriqué entièrement à partir de défenses de narval. Cet objet témoigne de la place presque sacrée qu’occupait cet animal mythifié dans l’art et la symbolique de la Renaissance. Des artistes comme Albrecht Dürer et Léonard de Vinci ont esquissé des créatures marines inspirées du narval, confondant souvent ce dernier avec des licornes aquatiques dans leurs croquis zoologiques ou imaginaires.

Dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel, le narval apparaît de manière sporadique mais toujours marquante. L’une des scènes les plus célèbres est sans doute celle du film culte américain Elf (2003) de Jon Favreau, dans laquelle un narval animé sort de l’eau pour souhaiter bonne chance à Buddy, le personnage principal interprété par Will Ferrell. Cette scène iconique, à la fois étrange et attachante, a transformé le narval en mème internet et en icône de la culture pop hivernale. Plus récemment, des productions documentaires de grande ampleur, comme Frozen Planet de la BBC (2011) ou Secrets of the Whales sur Disney+ (2021), ont révélé au grand public la beauté discrète mais fascinante de cet animal polaire. Le narval apparaît également dans l’univers du jeu vidéo, notamment dans Subnautica et World of Warcraft, où il inspire des créatures hybrides à la fois majestueuses et énigmatiques. Il est aussi présent dans des séries d’animation comme Adventure Time, où l’on rencontre le personnage Lady Narwhal, accentuant son aspect ludique et surréaliste auprès des plus jeunes.

La littérature, elle aussi, a été captivée par la figure du narval. Dès le XIXème siècle, il apparaît dans les récits d’exploration polaire, comme dans les carnets du navigateur William Scoresby ou les rapports de la Royal Navy sur les expéditions vers le Groenland. L’écrivain Herman Melville fait allusion au narval dans Moby Dick (1851), décrivant son unicité anatomique et le comparant à une créature quasi mystique, bien que ce soit le cachalot qui tienne le rôle principal. Plus récemment, des romans contemporains ont intégré le narval comme symbole de résilience ou de marginalité. Dans The Narwhal Problem de Todd McLeod (2020), le narval devient une métaphore d’une identité incomprise dans un monde normatif. Du côté de la littérature jeunesse, le narval connaît un vrai succès avec la série Narwhal and Jelly de Ben Clanton, traduite en plusieurs langues, qui met en scène les aventures d’un narval optimiste et de sa méduse amie. À travers ces ouvrages, il devient un personnage sympathique, accessible et porteur de valeurs positives, bien loin de son aura de mystère médiéval. Ainsi, le narval traverse les siècles et les médiums, oscillant entre mythe, science et imagination.