Dans le répertoire des expressions françaises, certaines se distinguent par leur image originale et leur parcours historique fascinant. L’expression « prendre ses jambes à son cou » est l’une de celles qui suscitent curiosité et réflexion. Entraînant bien souvent dans son sillage une perception de fuite rapide, elle interpelle par son association inattendue de deux parties du corps. Qu’est-ce qui a présidé à cette création linguistique ? Pourquoi un tel accroche-cœur autour de ce qui semble être une métaphore liée à la précipitation ? La réponse se trouve, comme souvent, dans l’étymologie et l’évolution culturelle.

Les racines historiques de l’expression « prendre ses jambes à son cou »

L’expression « prendre ses jambes à son cou » a fait ses premiers pas dans la langue française à la fin du XVIIe siècle. À cette époque, elle existait sous la formulation « prendre ses jambes sur son col », indiquant une action liée aux préparatifs d’un voyage. Ce contexte historique est essentiel pour comprendre la signification qui lui a été attribuée. Effectivement, le voyage nécessitait d’emporter des bagages, souvent portés en bandoulière, avec une sangle passant près du cou. L’expression faisait alors référence à une mobilisation générale, impliquant de « prendre ses jambes » au sens où il convenait de se préparer à se déplacer.

Une transformation au fil des siècles

Au fil du temps, le sens original de l’expression a évolué. Au XVIIIe siècle, elle a pris un tournant significatif en marquant l’idée de fuite précipitée. Ce nouvel angle fait écho à notre compréhension moderne de l’expression qui évoque une course rapide, souvent motivée par la peur ou la nécessité d’échapper à une situation inconfortable. Cette transition montre à quel point les mots et les expressions peuvent voir leur sens se transformer selon le contexte historique et social. Ainsi, les sociétés passent, les significations se modifient, mais certains liens, comme celui entre la rapidité et l’évasion, persistent.

Analyse étymologique et linguistique

Pour plonger plus profondément dans cette expression, il est intéressant de s’intéresser à son étymologie. Le lexicographe Antoine Furetière, qui a rédigé un dictionnaire au début du XVIIIe siècle, affirmait que la forme initiale de l’expression, « prendre ses jambes sur son col », pouvait faire allusion à la nécessité d’emmener des provisions ou des nécessaires de voyage. Ainsi, le lien entre les jambes et le cou se justifie par le port de ces bagages de manière pragmatique, mais moins par une image corporelle évoquant une course rapide. La transformation de l’expression en « prendre ses jambes à son cou » représente une adaptation au fil des siècles, liée à la dynamique des langues et à l’usage populaire qui finit par dominer.

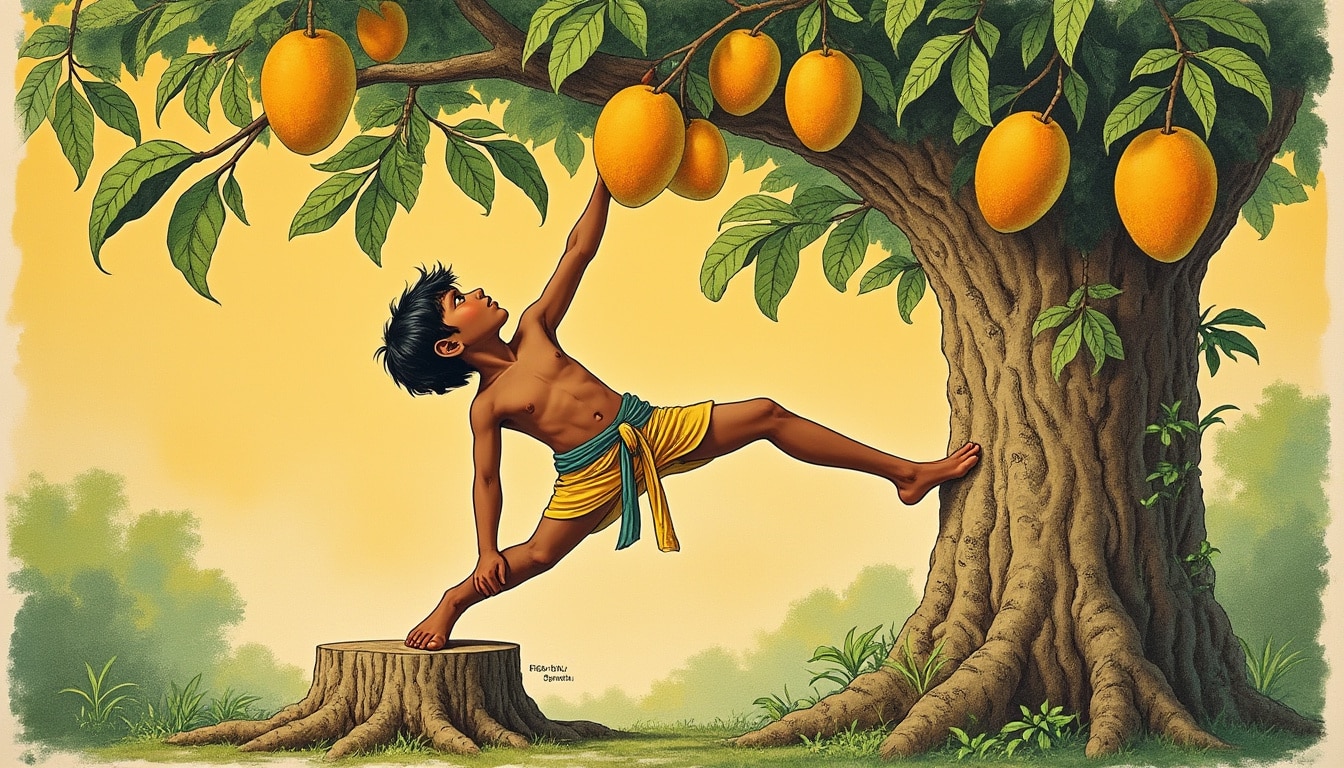

Des représentations visuelles intrigantes

Le caractère visuel de l’expression « prendre ses jambes à son cou » en fait un sujet fascinant à étudier. Au gré des interprétations, plusieurs images peuvent émerger. On peut s’imaginer une personne extrêmement agile, capable de porter ses jambes jusqu’à son cou, ou encore quelqu’un modifiant la structure de son tronc pour réaliser une course accélérée. Bien sûr, ces visions relèvent de l’absurde, mais elles rappellent que le langage porte en lui des images et des symboles qui éveillent notre imagination.

Un reflet de la culture populaire actuelle

Dans la culture contemporaine, cette expression continue de résonner avec force. Allant de pair avec l’idée d’un « élan vital », elle est souvent utilisée pour décrire des situations où une personne ne se laisse pas happer par la routine et choisit de « fuir la routine » pour embrasser la « course naturelle » de la vie. Qu’il s’agisse d’une pièce de théâtre, d’un film ou d’une discussion parmi amis, l’expression trouve sa place, illustrant cette envie de mouvement et de liberté. Les contextes artistiques et médiatiques exploitent ainsi cette locution pour incarner l’idée d’une « évasion urbaine », d’un besoin d’évoluer loin des carcans imposés.

Exemples d’utilisation dans la société moderne

De nos jours, « prendre ses jambes à son cou » est couramment employé dans des contextes variés. Lorsque quelqu’un décide de quitter une situation stressante ou s’engage dans une course effrénée pour réaliser ses objectifs, on peut entendre : « Il a pris ses jambes à son cou ! » Illustrant tant la légèreté que la nécessité d’échapper aux pressions sociales, cette expression s’intègre parfaitement dans le langage courant. Ne peut-on pas voir dans ces mots une vision enrichissante de la notion de « pas précipités » qui, bien que liés à une sensation d’urgence, véhiculent également une certaine légèreté et une joie d’aller de l’avant ?

Liens avec d’autres expressions françaises

Cette locution s’inscrit dans un registre plus large d’expressions qui évoquent l’idée de fuite. Parmi celles-ci, on peut citer « prendre la poudre d’escampette », qui renvoie également à un besoin d’évasion, ou encore « se faire la malle », qui utilise le champ lexical du voyage. Chacune de ces expressions nourrit l’imaginaire collectif lié à l’acte de fuir une situation inconfortable ou une réalité pesante. Il est passionnant de voir comment, à travers les âges, les mots et tournures ont établi un fil rouge autour de cette thématique.

Tableau des expressions similaires

| Expression | Signification | Origine |

|---|---|---|

| Prendre la poudre d’escampette | S’enfuir rapidement | Origine militaire, évoquant une saut de la poudre pour échapper à l’ennemi. |

| Se faire la malle | Fuir sans réfléchir | Évocateur de départ avec un bagage lié à l’idée de se sauver. |

| Fuir la routine | Échapper à une situation monotone | Concept moderne s’ancrant dans les désirs de modernité. |

Les équivalents à l’international

Il est fascinant de constater que l’idée de « prendre ses jambes à son cou » a aussi ses équivalents dans d’autres langues. Par exemple, en allemand, on dit « die Beine unter die Arme nehmen », ce qui se traduit littéralement par « prendre ses jambes sous ses bras ». En anglais, plusieurs expressions telles que « take to one’s heels » ou « scarper » transmettent également cette notion d’évasion rapide. Ainsi, tout comme en français, ces tournures véhiculent l’idée d’un sprint rapide, une « course éclair » qui reste gravée dans les mœurs de chaque culture.

Tableau des traductions

| Langue | Expression | Traduction littérale |

|---|---|---|

| Allemand | die Beine unter die Arme nehmen | Prendre les jambes sous les bras |

| Anglais | take to one’s heels | Prendre ses talons |

| Espagnol | tomar las de Villadiego | Prendre la fuite de Villadiego |

La place de l’expression dans une société en mouvement

La compréhension de cette expression s’inscrit dans une réflexion plus large sur notre société moderne. Littéralement, « prendre ses jambes à son cou » semble évoquer la nécessité de réagir face à un monde en mouvement permanent. En intégrant cette locution dans les discussions contemporaines, on perçoit le désir de liberté de mouvement qui habite les individus. Alors que les « jambes en fête » sont un symbole de cette volonté de traverser les obstacles, cette expression résonne comme un véritable appel à la performance et à la dynamisme.

Une métaphore du mouvement personnel

La métaphore dépeinte ici englobe des éléments fondamentaux de la condition humaine. Elle évoque l’idée de s’élancer vers de nouveaux horizons, de choisir d’optimiser sa course, et de vivre pleinement chaque instant tout en fuyant les lourdeurs du quotidien. À cet égard, « prendre ses jambes à son cou » illustre ainsi cette quête de liberté d’action qui traverse nos vies modernes.